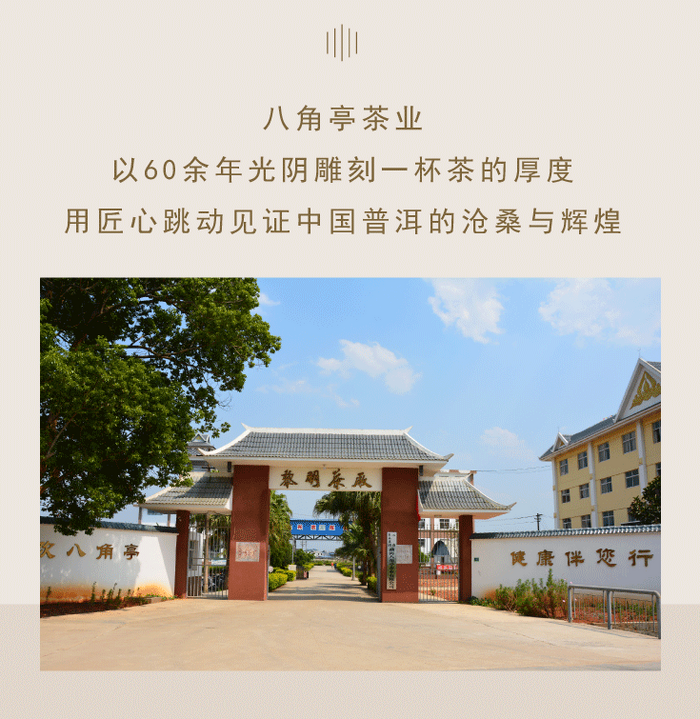

一条时光长廊(1951-2001年)

记录八角亭的探索时期

1951年中央人民政府作出了“关于扩大培植橡胶树的决定”,决定在广东、云南等四省区大力培植橡胶树,以此为发轫,云南农垦开启了屯垦戍边的历史伟业。

1955年4月初,遵照上级关于屯垦戍边、保卫边疆、建设边疆的决定,中国人民解放军第四兵团十三军三十九师的首批复员军人,来到了西双版纳勐遮坝;随后,十三军三十七师、十三军军直复转军人陆续来到;几经研究,最后于1955年4月15日正式成立国营农场,并命名为国营黎明农场。

1956年1月,黎明农场抽调50余人在勐遮坝东面山脚建立了以种植特种经济林木为主的特林队,并设置一名茶叶技术员,开始从事茶叶方面相关工作。

1956年2月,“黎明”特林队开始开展第一批茶苗培育工作,当年育苗68亩。“黎明”茶叶属云南大叶种的群体品种,有凤庆群体和勐海群体两个群体品种,种子来源于勐海县、凤庆茶厂、普文农场等地。

1956年4月,“黎明”特林队开始了第一片茶园的规划、开垦、种植工作。至此开启了黎明农场茶叶种植的大幕。

1962年,对茶叶定植技术作了改革,提高了茶树成活率,缩短了成园时间,保证茶园建园质量而被推广。

1964年,当时的“黎明”特林队于1962年定植的茶叶到这一年开始投产。为此,在3月中旬,由特林队自己组建了一个茶叶加工组。新建了两间草房作加工厂房。加工设备有一口用青砖砌成的口径为70厘米的铁锅灶,5块竹编晒席,2个竹编烤笼。走出了“黎明”茶叶加工历史的第一步。通过多年的实践和发展,“黎明”茶叶加工业有了一批有一定加工技术的茶叶加工人员;有了由原料型生产转向商品型生产的能力,为后来黎明茶厂的建设提供了良好的基础。

1966年7月,黎明特林队购置手推式揉茶机1台。揉茶机靠4人推动运转,为节省人力,后又改为牛拉式,从而开创了半机械揉茶的历史。这台“黎明”最早的半机械茶叶加工设备,成为黎明茶叶加工业由手工变为机械加工的转折点。

1970年2月25日,根据中央军委1969年10月1日批示,云南生产建设兵团黎明总场组建为中国人民解放军云南生产建设兵团第一师第五团。

1974年9月,根据云南生产建设兵团﹝1974﹞81号文件(此文件是根据国务院、中央军委1974年6月26日批复)通知,撤销云南生产建设兵团一师五团番号,恢复其原国营黎明农场称谓。

1978年以后,黎明农场茶叶面积逐年增加,投产面积逐年扩大,茶叶产量逐年上升。茶叶成为了“黎明”的四大生产项目和经济支柱之一,茶叶生产技术得到不断完善,产品质量不断上升,经济效益逐年提高。

1979年,“黎明”首先开始试制出红条毛茶。

1979年,黎明农场在筹建黎明农工商联合公司同时,党委准备成立茶叶公司,建立现代化茶厂。同时,国家也计划增加“黎明”茶叶基本建设投资。把茶产业列为继胶、糖、粮之后的主要开发经济项目。

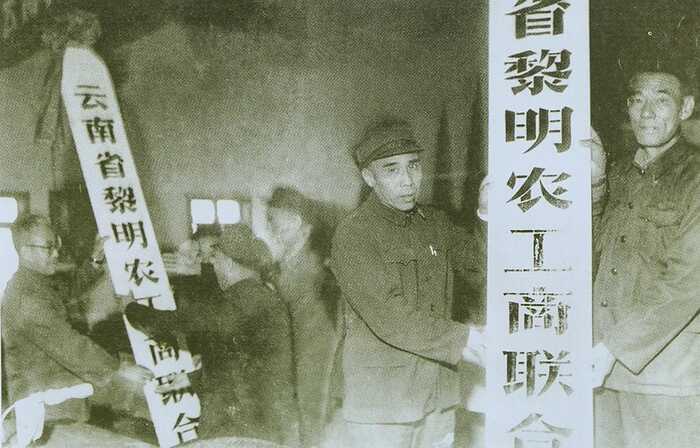

1980年1月10日,黎明农场被正式定名为云南省黎明农工商联合公司(1980年7月18日云南省人民政府﹝1980﹞85号文批复同意),实行了农工商一条龙的综合经营体制。

1980年3月22日,云南省农垦总局云垦基字〔1980〕95号文件,正式批准委托省设计院对“黎明茶厂初精合一”进行初步设计,同时提出:由于勐遮地区煤源不足,请按电烘干设计初、精制合一厂,不用蒸汽锅炉,改用热风炉。

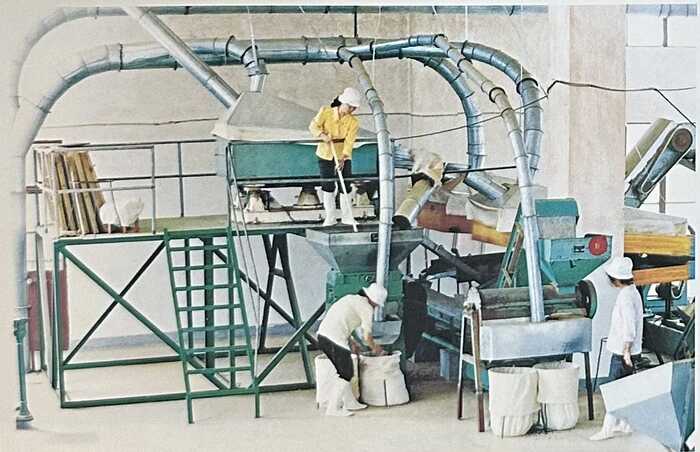

1982年1月,筹建黎明茶厂的工作开始,购进120型连续烘机1台、90型圆筛机1台、70型圆筛机2台、风选机2台、抖筛机2台、小分筛2台、阶梯式拣梗机2台、切碎机1台(不属专用机械),经过半年的筹备、安装机器,于6月份组成了二分场精制加工厂,于7月3日正式成立并开工生产,当年加工出精制成品茶30.47吨。1983年为80.1吨。从此,结束了黎明茶厂长期靠卖初制原料的简单生产和被动生产的局面。二分场茶叶精制加工厂的建成,标志着黎明茶厂的茶叶向市场迈出了新的一步。

1982年7月后,黎明精制成品茶叶加工厂开始收购公司各初制茶叶加工点的毛茶,统一评定公司所产毛茶的等级。当时毛茶审评只有一个标准样(晒青毛茶标准样),参照这个标准样,审评主要是以毛茶的外形定级。

1983年2月,黎明精制厂派一位同志到省外贸茶叶公司举办的茶叶审评培训班学习,于3月初带回烘青系列、晒青系列各5个标准样品,同时购回专用审评杯碗,正式采用比较科学的毛茶等级评定方法。

1984年5月13日,经过近6年的筹划,黎明茶厂破土动工。

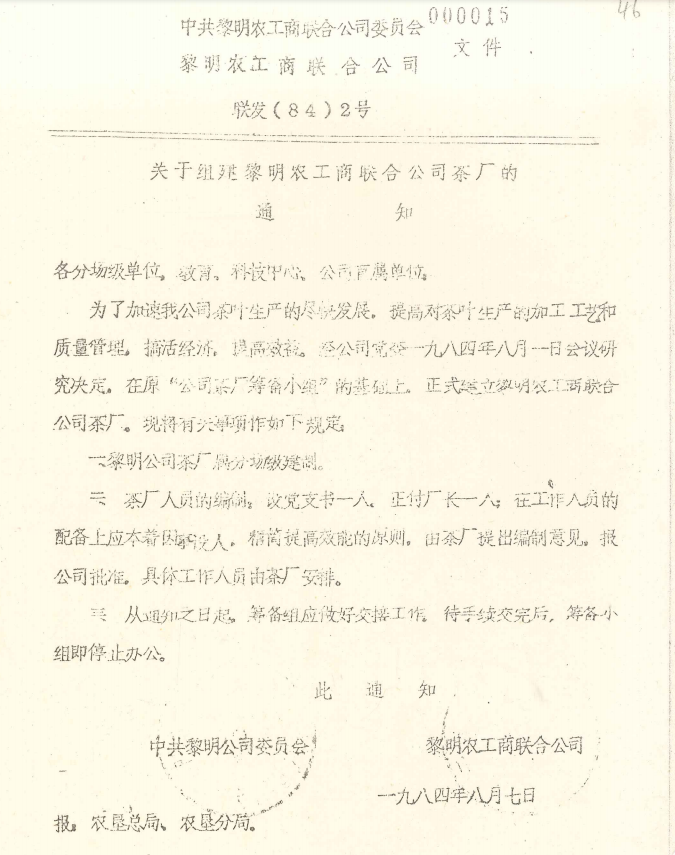

1984年8月1日,为加速黎明茶叶生产的发展,提高对茶叶生产的加工工艺和质量管理,搞活经济,提高效益。黎明农工商联合公司以党委、公司的联发〔1984〕2号文件决定:在原黎明茶厂筹备小组的基础上,正式建立黎明农工商联合公司茶厂,黎明茶厂属分场级建制。

1986年1月,黎明农场发文将七分场初制加工厂划归黎明茶厂,定名为茶厂勐满初制车间。

1986年2月,黎明茶厂在原审评工作的基础上,设立了厂茶叶审评办公室(简称审评室)。

1986年10月,黎明茶厂精制车间、初制车间竣工,即开始了试生产过程。当时从设计到生产是以新工艺红碎茶、绿茶为主的。

1987年1月,黎明农场将四分场初制加工厂划归黎明茶厂管理,定名为茶厂勐阿初制车间,两个车间除户口由所在的分场管理外,其他一切行政人事均由茶厂管理。这样,就完全统一了全公司的茶叶粗加工和精加工,为整个“黎明”茶叶走向市场赢得市场,在组织建设和生产管理上做好了准备。

1987年5月,黎明茶厂所有项目竣工,前后历时3年,一座初具规模的初精合一的茶叶加工生产基地——黎明茶厂形成。

1987~1990年,黎明茶厂生产的毛茶的等级鉴定还是参照标准样,以干、湿兼看,外形、内质分别定等,综合平均的方法,此期间主要鉴定的是红碎毛茶和红条毛茶。其正品红碎毛茶分为5个级别10个等次;正品红条毛茶分为6个级别12个等次。红碎毛茶以三级、二级较多;红条毛茶以三级、四级各等次较多。

1990年5月,黎明茶厂组织茶叶技术培训班,培训人员为各分场技术员、生产队辅导员、植保员、茶科员、茶厂鲜叶收购人员。培训内容为《茶树生理》、《茶树品种》、《茶叶采摘及采摘标准》和《鲜明验收及分级标准》。

1991年2月25日,黎明茶厂油印小报《茗馨报》第一期编出。

1993年10月,黎明农工商联合公司研究决定,把黎明茶厂列为改革试点单位,成功后在全公司推广。签订了5年的承包合同,承包时间为1993年1月1日—1997年12月31日。后来的实践证明,公司在黎明茶厂所作改革试点是成功的,在承包茶厂的5年中,整个茶厂的经营利润都得到了明显的提高,不仅生产有了较大发展,经营利润有了增加,而且,在精神文明建设特别是环境建设等方面都有了长足进步。

1995年,黎明茶厂坚持“市场第一、质量第一、信誉第一、效益第一”的经营理念,产品深受国内外客户青睐,外销东欧各国,内销东北、沿海、西南等地,利润每年以20%以上的速度递增,荣获了全国“经营之光杯”大会和全国经营联合会颁发的“中国经营500强”荣誉称号。成为“FSA500强联营成员单位”。

1999年,黎明茶厂申请注册“八角亭”商标。

2000年8月,中国企业形象认定委员会发出中企认字﹝2000﹞007号文件《关于企业形象认定的通知》,通知认定云南省黎明农工商联合公司茶厂为新世纪中国企业形象AAA级,颁发了标牌、证书,并在全国性报刊上公告。

2001年4月12日—14日,由省人民政府举办的首届春茶交易会在昆明举行。来自印度、韩国、日本、马来西亚、港澳台地区及25个省、市自治区的1000多家客商与会参展。黎明茶厂滇红特级获金奖,滇红一级、二级获银奖,滇红三级获铜奖。

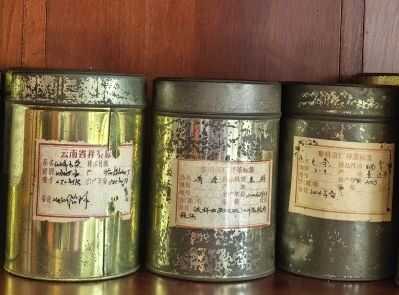

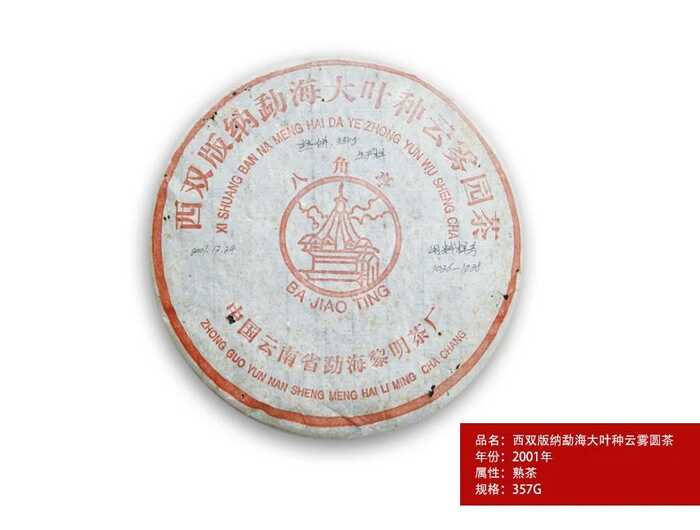

包装展示

2001年8月,黎明茶厂摸索着试制生产普洱茶和压制茶。

2001年9月10日,黎明茶厂从库存的170多吨红茶中,经科学取样,报送中国农业科学院茶叶研究所进队行农残检测。通过对DDT、六六六等11项农药残留指标采用气相色谱法进行检测,产品符合欧盟新制定的进口农残标准。

2001年10月,黎明茶厂试制普洱茶成功,并形成产品投入市场,生产出了第一批普洱茶压制茶。

2001年11月,黎明茶厂生产出了第一批熟茶。

2001年12月,黎明茶厂被省委、省人民政府评为“省级文明单位”。